RIEN NE S OPPOSE À LA NUIT DE DELPHINE DE VIGAN

Bonjour tout le monde! Me revoiloù après quelques jours d’éscapade dans le Sud 🙂

Je sais pas si t’es comme moi, mais l’Été est propice à la lecture! Mon dernier roman en date est le célébrissime roman de l’année 2011 ‘Rien ne s’oppose à la nuit” de Dephine de Vigan.

C’est quoi l’histoire ?

La douleur de Lucile, ma mère, a fait partie de notre enfance et plus tard de notre vie d’adulte, la douleur de Lucile sans doute nous constitue, ma sœur et moi, mais toute tentative d’explication est vouée à l’échec. L’écriture n’y peut rien, tout au plus me permet-elle de poser les questions et d’interroger la mémoire. La famille de Lucile, la nôtre par conséquent, a suscité tout au long de son histoire de nombreux hypothèses et commentaires. Les gens que j’ai croisés au cours de mes recherches parlent de fascination ; je l’ai souvent entendu dire dans mon enfance. Ma famille incarne ce que la joie a de plus bruyant, de plus spectaculaire, l’écho inlassable des morts, et le retentissement du désastre. Aujourd’hui je sais aussi qu’elle illustre, comme tant d’autres familles, le pouvoir de destruction du Verbe, et celui du silence. Le livre, peut-être, ne serait rien d’autre que ça, le récit de cette quête, contiendrait en lui-même sa propre genèse, ses errances narratives, ses tentatives inachevées. Mais il serait cet élan, de moi vers elle, hésitant et inabouti. »

Dans cette enquête éblouissante au cœur de la mémoire familiale, où les souvenirs les plus lumineux côtoient les secrets les plus enfouis, ce sont toutes nos vies, nos failles et nos propres blessures que Delphine de Vigan déroule avec force.

C’est qui l’auteur ?

Apparue discrètement sur la scène littéraire, Delphine de Vigan a su se faire une place de choix parmi les écrivains français. Directrice d’études dans un institut de sondages, la jeune femme écrit le soir, sans prétendre à la carrière de romancière qui sera la sienne, avant de pouvoir vivre de sa plume.

Après la parution, en 2001, d’un premier récit d’inspiration autobiographique intitulé ‘Jours sans faim’, c’est avec le recueil de nouvelles ‘Les Jolis Garçons’ et le roman ‘Un soir de décembre’, deux ouvrages sur le thème de la désillusion amoureuse, que l’écrivain gagne le coeur d’un large public.

Un bouche à oreille enthousiaste contribue au triomphe de ‘No et moi’, l’histoire d’une rencontre entre une adolescente surdouée et une jeune SDF qui vaut à son auteur d’être plébiscitée par les libraires (Prix des libraires 2009) et les lecteurs. Mêlant avec justesse les dimensions sociale et intime, l’écrivain poursuit dans ce registre avec le roman ‘Les Heures souterraines’, paru en 2009. En 2010 sort l’adaptation cinématographique de ‘No et moi’ par Zabou Breitman.

Son roman ‘Rien ne s’oppose à la nuit‘ est publié en août 2011 par les éditions JC Lattès.

Ce que j’en pense ?

A y’ai je l’ai enfin lu! Mon entourage m’en avait souvent parlé mais je me sentais pas prête à le lire!

C’est un sujet pas facile qu’aborde Delphine de Vigan (l’auteur) : retracé la parcours de sa mère… Ce roman est autobiographique. Alors au premier abord j’étais pas très encline à lire ce genre de thème, puis en faisant le plein de bouquin pour l’Été je me suis laissée tenter!

Et je n’ai pas été déçue, au contraire c’est un roman riche en émotion, très bien écrit si bien que dans certaines scènes j’avais l’impression d’être à côté des personnages du livre! Ce roman est sans langue de bois, il est réaliste parle de la famille (et quelle famille!).

Delphine de Vigan a découpé son roman en trois partie:

1- l’histoire de sa grand mère Liane

ma partie préférée, Liane est une grand mère un peu Olé Olé mais avec aussi les travers de l’époque : les non dits… très belle description de la où finalement tout a commencer!

2- L’histoire de sa mère : Lucile

Lucile semble une pièce rapportée, elle ne semble pas vouloir s’intégrer, elle veut être libre sans être responsable, elle veut être légère et nostalgique d’une vision du monde qu’elle ne fait que fantasmer. Lucile est malade dans ce monde, dans son monde. Lucile fera deux enfants, aimera, vivra, et puis ne pourra plus faire semblant.

3- son histoire ainsi que son ressenti : Delphine

Delphine de Vigan interroge cette histoire qui lui est si proche et encore si douloureuse.

On peut dire que certaines familles ne sont pas épargnées et celle ci en fait partie… Pas fastoche l’enfance et l’adolescence de Delphine de Vigan, au même titre que pas simple non plus pour Lucile (sa mère) de trouver sa place dans cette famille et même dans le monde qui l’entourait.

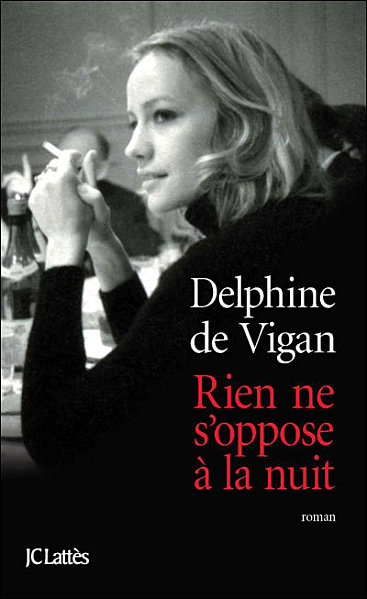

J’admire le travail de l’auteure sur son travail de recherche pour avoir décortiquer la chronologie de son histoire, j’admire aussi son intégrité, son honnêteté par rapport à ses sentiments mais surtout le courage d’écrire sur sa mère Lucile 3ème enfant d’une fratrie de 9 belle comme le jour (voir la photo de couverture!).

Contrairement à d’autres je n’ai pas pleuré en lisant ce livre, parfois émue de la justesse du verbe concernant la vision qu’à l’auteur sur sa mère…

Un roman poignant d’émotion (voir bouleversant aussi parfois…) que je te laisse découvrir cette enquête éblouissante au cœur de la mémoire familiale, où les souvenirs les plus lumineux côtoient les secrets les plus enfouis, cela fera écho à ta propre vie, à tes propres blessures…

Extrait du livre “Rien ne s’oppose à la nuit”

Ma mère était bleue, d’un bleu pâle mêlé de cendres, les mains étrangement plus foncées que le visage, lorsque je l’ai trouvée chez elle, ce matin de janvier. Les mains comme tachées d’encre, au pli des phalanges.

Ma mère était morte depuis plusieurs jours.

J’ignore combien de secondes voire de minutes il me fallut pour le comprendre, malgré l’évidence de la situation (ma mère était allongée sur son lit et ne répondait à aucune sollicitation), un temps très long, maladroit et fébrile, jusqu’au cri qui est sorti de mes poumons, comme après plusieurs minutes d’apnée. Encore aujourd’hui, plus de deux ans après, cela reste pour moi un mystère, par quel mécanisme mon cerveau a-t-il pu tenir si loin de lui la perception du corps de ma mère, et surtout de son odeur, comment a-t-il pu mettre tant de temps à accepter l’information qui gisait devant lui ? Ce n’est pas la seule interrogation que sa mort m’a laissée.

Quatre ou cinq semaines plus tard, dans un état d’hébétude d’une rare opacité, je recevais le prix des libraires pour un roman dont l’un des personnages était une mère murée et retirée de tout qui, après des années de silence, retrouvait l’usage des mots. A la mienne j’avais donné le livre avant sa parution, fière sans doute d’être venue à bout d’un nouveau roman, consciente cependant, même à travers la fiction, d’agiter le couteau dans la plaie.

Je n’ai aucun souvenir du lieu où se passait la remise du prix, ni de la cérémonie elle-même. La terreur je crois ne m’avait pas quittée ; je souriais pourtant. Quelques années plus tôt, au père de mes enfants qui me reprochait d’être dans la fuite en avant (il évoquait cette capacité exaspérante à faire bonne figure en toute circonstance), j’avais répondu pompeusement que j’étais dans la vie.

Je souriais aussi au dîner qui fut donné en mon honneur, ma seule préoccupation étant de tenir debout, puis assise, de ne pas m’effondrer d’un seul coup dans mon assiette, dans un mouvement de plongeon similaire à celui qui m’avait projetée, à l’âge de douze ans, la tête la première dans une piscine vide. Je me souviens de la dimension physique, voire athlétique, que revêtait cet effort, tenir, oui, même si personne n’était dupe. Il me semblait qu’il valait mieux contenir le chagrin, le ficeler, l’étouffer, le faire taire, jusqu’au moment où enfin je me retrouverais seule, plutôt que me laisser aller à ce qui n’aurait pu être qu’un long hurlement ou, pire encore, un râle, et m’eût sans aucun doute plaquée au sol. Au cours des derniers mois les évènements qui me concernaient s’étaient singulièrement précipités, et la vie, cette fois encore, fixait la barre trop haut. Ainsi, me semblait-il, le temps de la chute, n’y avait-il rien d’autre à faire que bonne figure, ou bien faire face (quitte à faire semblant).

Et pour cela je sais depuis longtemps qu’il est préférable de se tenir debout que couché, et d’éviter de regarder en bas.

Dans les mois qui ont suivi j’ai écrit un autre livre sur lequel je prenais des notes depuis plusieurs mois. Avec le recul j’ignore comment cela a été possible, si ce n’est qu’il n’y avait rien d’autre, une fois que mes enfants étaient partis à l’école et que j’étais dans le vide, rien d’autre que cette chaise devant l’ordinateur allumé, je veux dire pas d’autre endroit où m’asseoir, où me poser. Après onze années passées dans la même entreprise – et un long bras de fer qui m’avait laissée exsangue – je venais d’être licenciée, consciente d’en éprouver un certain vertige, quand j’ai trouvé Lucile chez elle, si bleue et si immobile, et alors le vertige s’est transformé en terreur puis la terreur en brouillard. J’ai écrit chaque jour, et je suis seule à savoir combien ce livre qui n’a rien à voir avec ma mère est empreint pourtant de sa mort et de l’humeur dans laquelle elle m’a laissée. Et puis le livre a paru, sans ma mère pour laisser sur mon répondeur les messages les plus comiques qui fussent au sujet de mes prestations télévisées.

Un soir de ce même hiver, alors que nous rentrions d’un rendez-vous chez le dentiste et marchions côte à côte sur le trottoir étroit de la rue de la Folie-Méricourt, mon fils m’a demandé, sans préavis et sans que rien, dans la conversation qui avait précédé, ait pu l’amener à cette question :

– Grand-mère… elle s’est suicidée, en quelque sorte ?

Encore aujourd’hui quand j’y pense cette question me bouleverse, non pas son sens mais sa forme, ce en quelque sorte dans la bouche d’un enfant de neuf ans, une précaution à mon endroit, une manière de tâter le terrain, d’y aller sur la pointe des pieds. Mais peut-être était-ce de sa part une véritable interrogation : compte tenu des circonstances, la mort de Lucile devait-elle être considérée comme un suicide ?

Le jour où j’ai trouvé ma mère chez elle, je n’ai pas pu récupérer mes enfants. Ils sont restés chez leur père. Le lendemain je leur ai annoncé la mort de leur grand-mère, je crois que j’ai dit quelque chose comme “Grand-mère est morte” et, en réponse aux questions qu’ils me posaient : “elle a choisi de s’endormir” (pourtant j’ai lu Françoise Dolto). Quelques semaines plus tard, mon fils me rappelait à l’ordre : un chat s’appelait un chat. Grand-mère s’était suicidée, oui, foutue en l’air, elle avait baissé le rideau, déclaré forfait, lâché l’affaire, elle avait dit stop, basta, terminado, et elle avait de bonnes raisons d’en arriver là.

Je ne sais plus quand est venue l’idée d’écrire sur ma mère, autour d’elle, ou à partir d’elle, je sais combien j’ai refusé cette idée, je l’ai tenue à distance, le plus longtemps possible, dressant la liste des innombrables auteurs qui avaient écrit sur la leur, des plus anciens aux plus récents, histoire de me prouver combien le terrain était miné et le sujet galvaudé, j’ai chassé les phrases qui me venaient au petit matin ou au détour d’un souvenir, autant de débuts de romans sous toutes les formes possibles dont je ne voulais pas entendre le premier mot, j’ai établi la liste des obstacles qui ne manqueraient pas de se présenter à moi et des risques non mesurables que j’encourais à entreprendre un tel chantier.

Ma mère constituait un champ trop vaste, trop sombre, trop désespéré : trop casse-gueule en résumé.

J’ai laissé ma soeur récupérer les lettres, les papiers et les textes écrits par Lucile, en constituer une malle spéciale qu’elle descendrait bientôt dans sa cave.

Je n’avais ni la place ni la force.

Et puis j’ai appris à penser à Lucile sans que mon souffle en soit coupé : sa manière de marcher, le haut du corps penché en avant, son sac tenu en bandoulière et plaqué sur la hanche, sa manière de tenir sa cigarette, écrasée entre ses doigts, de foncer tête baissée dans le wagon du métro, le tremblement de ses mains, la précision de son vocabulaire, son rire bref, qui semblait l’étonner elle-même, les variations de sa voix sous l’emprise d’une émotion dont son visage ne portait parfois aucune trace.

J’ai pensé que je ne devais rien oublier de son humour à froid, fantasmatique, et de sa singulière aptitude à la fantaisie.

J’ai pensé que Lucile avait été successivement amoureuse de Marcello Mastroianni (elle précisait : “vous m’en mettrez une demi-douzaine”), de Joshka Schidlow (un critique théâtre de Télérama qu’elle n’avait jamais vu mais dont elle louait la plume et l’intelligence), d’un homme d’affaires prénommé Edouard, dont nous n’avons jamais connu la véritable identité, de Graham, un authentique clochard du 14e arrondissement, violoniste à ses heures et mort assassiné. Je ne parle pas des hommes qui ont vraiment partagé sa vie. J’ai pensé que ma mère avait dégusté une poule au pot avec Claude Monet et Emmanuel Kant, lors d’une même soirée dans une banlieue lointaine dont elle était rentrée par le RER, et s’était vue privée de chéquier pendant des années pour avoir distribué son argent dans la rue. J’ai pensé que ma mère avait contrôlé le système informatique de son entreprise, ainsi que l’ensemble du réseau RATP, et dansé sur les tables des cafés.

Je ne sais plus à quel moment j’ai capitulé, peut-être le jour où j’ai compris combien l’écriture, mon écriture, était liée à elle, à ses fictions, ces moments de délire où la vie lui était devenue si lourde qu’il lui avait fallu s’en échapper, où sa douleur n’avait pu s’exprimer que par la fable.

Alors j’ai demandé à ses frères et soeurs de me parler d’elle, de me raconter. Je les ai enregistrés, eux et d’autres, qui avaient connu Lucile et la famille joyeuse et dévastée qui est la nôtre. J’ai stocké des heures de paroles numériques sur mon ordinateur, des heures chargées de souvenirs, de silences, de larmes et de soupirs, de rires et de confidences.

J’ai demandé à ma soeur de récupérer dans sa cave les lettres, les écrits, les dessins, j’ai cherché, fouillé, gratté, déterré, exhumé. J’ai passé des heures à lire et à relire, à regarder des films, des photos, j’ai reposé les mêmes questions, et d’autres encore.

Et puis, comme des dizaines d’auteurs avant moi, j’ai essayé d’écrire ma mère.

Depuis plus d’une heure Lucile observait ses frères, leur élan du sol à la pierre, de la pierre à l’arbre, de l’arbre au sol, dans un ballet discontinu qu’elle avait du mal à suivre, rassemblés maintenant en cercle autour de ce qu’elle avait deviné être un insecte mais qu’elle ne pouvait voir, aussitôt rejoints par leurs soeurs, fébriles et empressées, qui tentaient de se frayer une place au milieu du groupe. Au vu de la bestiole, les filles poussèrent des hurlements, on croirait qu’on les égorge avait pensé Lucile, tant leurs cris étaient stridents, ceux de Lisbeth surtout, qui sautait comme un cabri tandis que Justine appelait Lucile de sa voix la plus perçante, afin qu’elle vînt voir sans plus attendre. Dans sa robe en crêpe de soie claire, les jambes croisées de telle sorte que rien ne pût se froisser, ses socquettes tirées sans un pli sur ses chevilles, Lucile n’avait aucune intention de bouger. Assise sur son banc, elle ne perdait pas une seconde de la scène qui se jouait devant elle, mais, pour rien au monde, n’eût réduit la distance qui la séparait de ses frères et soeurs, auxquels d’ailleurs s’étaient joints d’autres enfants attirés par les cris. Chaque jeudi, Liane, leur mère, envoyait sa marmaille au square, sans exception aucune, les plus grands ayant pour mission de surveiller les petits, et pour unique consigne de ne pas revenir avant deux heures. Dans un bruit de fanfare, la fratrie quittait l’appartement de la rue de Maubeuge, descendait les cinq étages, traversait la rue Lamartine puis la rue de Rochechouart, avant d’entrer dans le square, triomphante et remarquable, car nul ne pouvait ignorer ces enfants que seulement quelques mois séparaient les uns des autres, leur blondeur qui confinait au blanc, leurs yeux clairs et leurs jeux bruyants. Pendant ce temps, Liane s’allongeait sur le premier lit venu et dormait d’un sommeil de plomb, deux heures de silence pour récupérer des grossesses, des accouchements et des allaitements répétés, des nuits entrecoupées de pleurs et de cauchemars, des lessives et des couches sales, des repas qui revenaient sans trêve.

Lucile toujours s’installait sur le même banc, un peu à l’écart, mais suffisamment proche du point stratégique que constituaient les trapèzes et les balançoires, idéal pour une vision d’ensemble. Parfois elle acceptait de jouer avec les autres, parfois elle restait là, à trier dans sa tête, expliquait-elle, mais elle ne précisait jamais quoi, ou seulement d’un geste vague désignait l’alentour. Lucile triait les cris, les rires, les pleurs, les allées et venues, le bruit et le mouvement perpétuels dans lesquels elle vivait. Quoi qu’il en soit, Liane était de nouveau enceinte, ils seraient bientôt sept, puis sans doute huit et peut-être davantage. Parfois Lucile se demandait s’il y avait une limite à la fécondité de sa mère, si son ventre pouvait ainsi se remplir et se vider sans fin, et produire des bébés roses et lisses que Liane dévorait de son rire et de ses baisers. Mais peut-être les femmes étaient-elles soumises à un nombre d’enfants limité que Liane aurait bientôt atteint et qui, enfin, laisserait son corps inoccupé. Les pieds dans le vide, assise exactement au milieu du banc, Lucile pensait au bébé à venir, dont la naissance était prévue pour le mois de novembre. Un bébé noir. Car tous les soirs, avant de s’endormir dans la chambre des filles qui contenait déjà trois lits, Lucile rêvait d’une petite soeur d’un noir absolu, irrémédiable, dodue et luisante comme un boudin, que ses frères et soeurs n’oseraient approcher, une petite soeur dont personne ne comprendrait les pleurs, qui hurlerait sans cesse et que ses parents finiraient par lui céder. Lucile prendrait le bébé sous son aile et dans son lit, et serait la seule, elle qui pourtant haïssait les poupées, à pouvoir s’en occuper. Le bébé noir dorénavant s’appellerait Max, comme le mari de Madame Estoquet, sa maîtresse, qui était routier. Le bébé noir sans restriction lui appartiendrait, lui obéirait en toute circonstance, et la protégerait.

Les cris de Justine sortirent Lucile de ses pensées. Milo avait mis le feu à l’insecte qui avait flambé en moins d’une seconde. Justine s’était réfugiée dans les jambes de Lucile, son petit corps secoué par les sanglots, et la tête posée sur ses genoux. Tandis que Lucile caressait les cheveux de sa soeur, elle aperçut le filet de morve verte qui coulait sur sa robe. Ce n’était pas le jour. D’un geste ferme elle releva le visage de Justine, lui ordonna d’aller se moucher. La petite voulait lui montrer le cadavre, Lucile finit par se lever. De la bête il ne restait que quelques cendres et un bout de carapace racorni. Du pied, Lucile les recouvrit de sable, puis leva la jambe et cracha dans sa main pour frotter sa sandale. Ensuite elle sortit un kleenex de sa poche, essuya les larmes et le nez de Justine avant de prendre son visage entre ses mains pour l’embrasser, un baiser sonore comme ceux de Liane, les lèvres bien collées sur la rondeur des joues.

Bonne lecture!